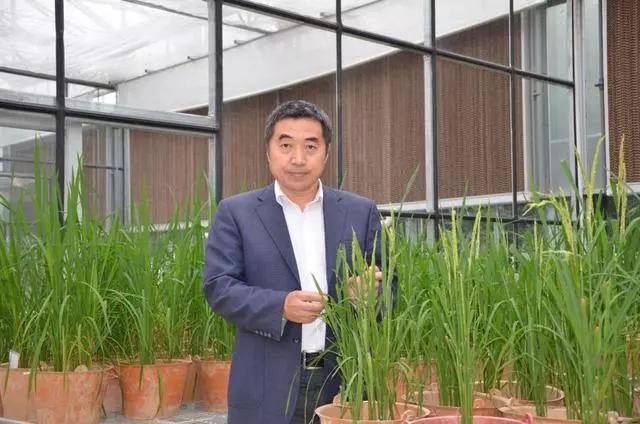

李卫国,男,汉族,教授级高级工程师。现为广西田园生化股份有限公司董事长兼研发中心总监,国家高效低风险农药科学技术创新联盟理事长,农业部第九届科技委员会委员,中国化工学会农药专业委员会委员,中国农业工程学会农业航空分会委员,广西大学商学院兼职教授,南宁市科学技术协会副主席。李卫国坚持自主创新发展思路,以科技促发展,使公司持续快速成长,使公司连续多年在全国农药制剂行业中排名前列。

不好意思,刚在开会,让你们久等了。李卫国一开门,便真诚地表示歉意,礼貌地招呼我们。

李卫国虽已过知天命的年龄,但精神饱满,容光焕发,说话干脆利落,不时发出阵阵爽朗笑声,让人倍感舒适、亲切。

李卫国作为主人,热情地介绍了公司的基本情况。广西田园生化股份有限公司(以下简称广西田园),是一个集研发、生产和销售为一体的,以农药剂型为核心业务的农药企业,在目前国内农药制剂行业位列前三。在会议室,一块块奖牌、一个个奖杯整齐陈列,记录着公司的点滴,见证了公司的发展历程。

李卫国是该公司董事长。公司创建二十年余来,他带领公司从零起步,坚持自主创新发展思路,以科技促发展。就是这样一个貌不惊人的人,使公司二十多年来紧跟农业变革,在农资市场改革中也总是能走在前列。2017年5月,广西田园以12.04亿元销售额名列2017中国农药行业制剂销售50强榜单第二名……

为了这些光鲜亮丽的成绩,广西田园的掌舵人李卫国一边迈开脚步大胆摸索,一边武装头脑用独特的眼光,打拼出属于自身个人的精彩。

李卫国出生在河南西北部农村。在50多年前的农村,使用原始的种植方法,粮食产量不高,李卫国没少挨饿,所以他最大的憧憬是能天天吃白面馒头。

1984年,他考进武汉大学,就读于化学高分子专业。1988年,毕业后的李卫国没有停止追求知识的脚步,考上了北京化工大学高分子系,攻读研究生。通过多年外部环境的熏陶,李卫国成为了一个极具聪慧、懂得变通的人。

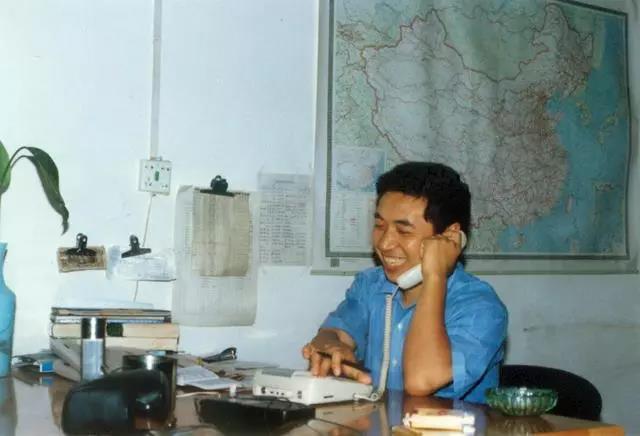

1994年是李卫国成长人生中重要的一年。这一年,李卫国加入了广西北海建联股份有限公司,任投资部经理,负责选择评估项目。受当时下海创业热潮的影响,我一直想创业,对自己专长的化工领域的很多项目做过市场调研。

我发现广西地处南亚带和中亚热带,温度高湿度大,粮食作物、经济作物品种多,用于病虫害防治的农药用量大,但这一方面的技术力量又比较薄弱,投资农药产业容易形成优势竞争。于是,在一个合适的时机,李卫国向公司经营班子呈递了一份项目建议书,建言建联投资农药行业。

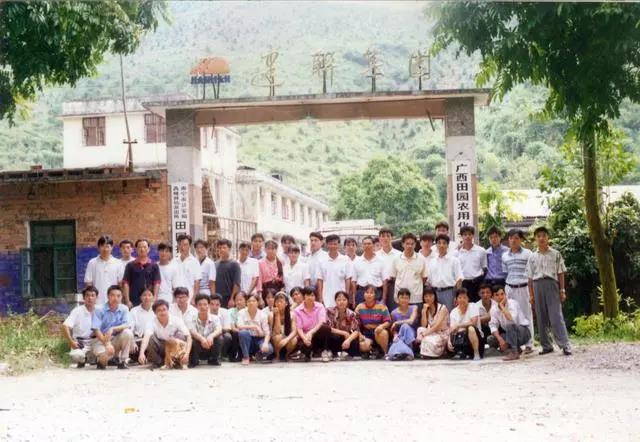

建联公司经营班子批准了这一建议。随后,李卫国怀揣一张70万元汇票,从北海来到南宁,筹备、注册成立了广西田园农用化学品有限公司(即现在广西田园的前身)。

万事开头难,创业初期的广西田园十分艰苦。由于资金有限,李卫国把每一分钱都尽量用在刀刃上,工作和生活条件一切从简安排。

加工车间最初设在南宁市郊一林场的场地,生产场地还先后租用过一综合化工厂的厂房和一个军区农场闲置的养猪场。交通不便,只有一部货车,通讯只有一部手摇式电话、一台大哥大和几部中文寻呼机。

面对困难,别看李卫国慈眉善目,笑脸盈盈,但脑子却在高速转动,努力寻求解决事情的最佳方法。在我印象中,最困难的是公司8月刚创办,10月就碰上了销售淡季,公司把人赶出去,销售人员去卖水果,生产人员则去兄弟公司种地。这段经历给了员工很好的历练,公司创业初期的优秀销售人员,当年都贩过水果。

广西田园初创时能拿到的资源,比如:原料、技术,在社会上大家都能够获得,没有竞争力。公司最早应用的技术,也不是自己创研的,而是花钱买的,公司成员组成方面也没有特别的优势。李卫国将公司的状况看在眼里,善于开动脑筋的他又开始寻思着改变这一现状的方法。

企业的成败在于能否创新,技术创新和管理创新是支撑企业成长的两个轮子。二者决定了企业的竞争力,决定了企业的成长。李卫国一直将创新视为广西田园的核心竞争力。回顾广西田园20多年的发展历史,2008年以前主要靠管理;之后主要靠技术创新。

广西田园总在不断琢磨怎么样才可以成本最小化、效益最大化,他发现当地种植沃柑的农场,春节前总需要大量工人采摘果实,于是便主动前去邀约对方结盟,利用时间差,共享工人。人员管理上的创新模式,让两家企业尝到了甜头:一来能够保证员工不会闲散,有活干有收入,二来公司也不会陷入闲时人发霉,忙时缺人手的被动局面。

李卫国是个善于变中寻机之人,以身作则,带领公司上下随机创新,抓住重要机遇。创办初期,公司针对国内农药市场大量销售的高价的进口农药,通过复配技术创新取代进口农药复配制剂产品,在农药行业站稳了脚跟;在高毒有机磷农药即将退出中国市场时,广西田园通过预先的研究准备,在市场占主导地位的高毒有机磷农药退出市场时,抢先推出了替代性的菊酯类高效氯氟氰菊酯等产品,又率先将阿维菌素类产品用于水稻稻纵卷叶螟的防治。2008年,李卫国在农药行业内又率先提出高工效农药及高工效植保理念,并带领公司围绕航空施药等药械结合的技术和产品、药肥合一的技术和产品、创制农药产业化等方向开展了系统创新工作,并取得了丰硕的成果……

在李卫国坚持以创新为魂的指引下,广西田园取得了迅速增加:1999年,田园公司的产品销售已达3000万元;2006年,销售规模越过3个亿;2007年,田园全年销售突破5亿元;2012年,田园公司成为国内销售规模首屈一指的水稻用农药生产企业。

以前在农村,农民到地里打农药,用的都是常量施药方式,一亩地要打30到40升水,一个喷雾器大约能装四五升水,所以农民就得来回背水,特别辛苦。要是在甘蔗地里干活,就更难受了。因为甘蔗的叶子又长又锋利,一不小心脸上、手上就会被划伤。

李卫国是一个思想灵活的人,总寻思着要改变农民打农药原始的操作方式。2008年,李卫国从南开大学赵国峰教授那里得知有一种热烟雾剂技术,不用兑水,一亩地喷300毫升,一天可以作业200亩地。别人听到这一条消息,都认为是胡扯,但李卫国却大感兴趣。

他马上去查阅资料,多方打探,打听到中国农业大学有教授在做这方面的研究便前往拜访,投资与相关专家合作合作开发,成功开发出属于广西田园的绝活—超低容量施药技术,大幅度降低了施药时每亩耗用药液的量。

李卫国一直认为,打农药不应该是农民干的事,又脏又累不说,还有风险。但是农民不干,谁来干呢?李卫国提出,细分分工,让专业的人士来干。于是,广西田园扶持渠道商建立了专业打药队。割麦有收割机,打药应该用什么设备好呢?李卫国通过查资料了解到日本有无人机打药。于是他又重视起无人机。

2008年,通过在国内一个展览会获得了国内植保无人机研究开发企业的线索。那时,一台无人机售价150万元,太贵了,我没买。但李卫国觉得无人有巨大的降价空间,在等待无人机降价的同时,广西田园先行启动了飞防专用制剂(超低容量制剂)的开发。2010年,他在网上看到了报价26万元的无人机,但卖家很苛刻:产品一经售出不保修,且不给试飞;如果试飞摔机损失由买方负责。李卫国没多想,当机立断,立马购买。无人机买到手,广西田园与中航工业西安研究所合作研发。2011年,无人机超低容量技术在广西开始试验。

我们在南宁的北面找了一块地,在无人机上装上农药,在地面上空飞一遍,无人机一下就从地头飞到了地尾,而我完全看不到农药。当时,我边看边摇头,心情低落,心想着这玩意恐怕不行。李卫国对当时的情景记忆犹新。

没想到,几天之后,我们去地里查看打药效果时发现了惊喜:不得了,地里完全看不到病虫害的影子,防治效果很好,比常规打药要好好几倍。李卫国激动地介绍道,利用无人机超低容量喷雾,雾滴小,覆盖率高,农药的利用率提升,病虫害防治效果极大的提升。2012年3月,时任国务院总理的到河南舞阳县莲花镇调查小麦春季病虫害防治情况,观看了由广西田园和中航工业西安研究所合作开发的农用无人机及高工效农药施药技术的现场演示,鼓舞着李卫国继续钻研科研,努力为农民做些实事。

近年来,广西田园更是大力推进技术创新,在农药行业内率先提出高工效农药及高工效植保理念,围绕航空施药技术和产品、药肥合一技术和产品、创制农药产业化等方向开展了系统创新工作,取得丰硕的成果的同时,大幅度减轻农民的劳动强度。

▲李卫国(前排左三)在2016年全国农药使用零增长专题研讨会上讲解高工效农药施药设备与施药技术集成研究情况

农活体面轻松,农业增收成功,这是广西田园对自己经营使命的定义,目前,该公司上下做的所有事情,都是围绕着这个使命去展开。

在李卫国的领导下,广西田园在全国率先提出了高工效农药和高工效植保理念,期望开发符合现代农业需求的高效植保机械、配套药剂和施用技术,提高病虫害防治的效率,提高农药的利用率,降低农药的用量和使用频率,促使农药企业由农药产品的生产者向病虫害防治服务的提供者转向,为田园公司的转型升级打下了良好的基础。

截至2017年,田园公司在全国建立的植保服务组织超过3000个,累计作业超过700万亩次,实现出售的收益超过7000万元。

广西田园开发的药肥一体化技术将施肥和施药两个田间作业步骤合二为一,既简化农事操作程序, 节省劳动力成本,又减轻劳动强度。

李卫国对农药行业自主创新农药化合物技术高度关注,主持了创制农药毒氟磷的产业化工作。2014年,参与的项目防治农作物病毒病及媒介昆虫新农药研制与应用荣获国家科技进步奖二等奖。同年,项目新型抗病毒剂病毒星研发荣获中国农药创新贡献奖—技术创新奖排名第一。

李卫国主编过由中国农业科学技术出版社出版的专著《现代农药应用技术图解》。返回搜狐,查看更加多